来源:光明网| 2024-03-10 10:11

近期,一场原创钢琴曲获奖作品音乐会在“爱乐圈”引发热议。大赛选出的获奖作品都配有诗意盎然或充满哲理的文字说明,但在散场后不少观众却表示听得一头雾水。在中国钢琴音乐创作历程中,一度产生过如《牧童短笛》《彩云追月》等不少广受业内外喜爱的佳作。为何在当下,很难选拔出既有专业高度,又能为听众普遍接受的中国钢琴原创作品?探讨这个问题,需要回顾中国钢琴音乐的发展历程。

钢琴协奏曲《黄河》让中国人听懂钢琴,向世界展现中华民族不屈不挠的精神。资料图片

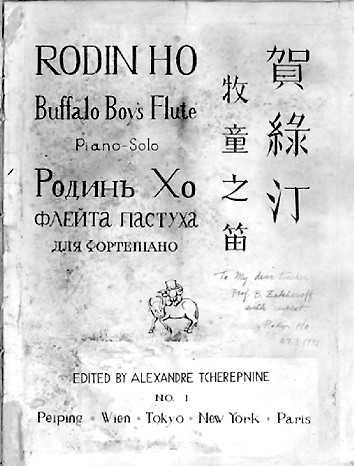

1935年首次出版的钢琴曲《牧童短笛》(原名《牧童之笛》)封面。资料图片

1.让中国钢琴艺术找到文化的根

作为一门外来艺术,钢琴在中国最早出现可追溯到明代晚期,由意大利传教士利玛窦带着击弦古钢琴,沿大运河从南京赴北京。在20世纪以前,钢琴的演奏范围基本限于明清宫廷内和教堂内,并没有在大众层面产生广泛影响。五四运动之后,具有进步意义、反帝反封建的“新音乐”正式奠基,钢琴人才的培养中心逐步由教会学校转移至专业教育机构。这一时期的音乐家们普遍主张“西为中用”,认为音乐的意义在于传递情感,外来好的曲法和乐器可以“为我所用”,开始放眼世界,博采众长。

代表这一转变的标志性事件发生在1934年俄裔音乐家齐尔品举办的“征求有中国风味的钢琴曲”比赛中。这次比赛中,音乐家贺绿汀创作的《牧童短笛》(原名《牧童之笛》)首次真正树立了钢琴曲“中国风味”的概念。乐曲打通中国音调和西方乐理的界限,大胆运用复调技法,用两个声部来模仿民族乐器,还用了民间乐曲“句句双”的技法将高低声部结合。结构分为A-B-A三段,第一段和第三段为中国五声调式的G徵调式,而中段则是西方的G大调,二者通过同主音巧妙地连接起来,旋律中洋溢着浓郁的江南水乡风情,是一首良好平衡了中西方音乐特色的佳作。

这部极具水墨写意的作品不仅让中国钢琴曲登上国际舞台,也生动佐证了西方音乐中的一些作曲技巧、原理及因素是可以用来表现中国气质的。彼时,中华民族正陷入空前的民族危机,“中国风味”的提法极大提振了社会信心,也让中国钢琴创作找到了自己文化的根,为后来的钢琴创作带来了新的思路。

在这样的基调下,中国的作曲家和演奏家为建立民族化的钢琴音乐进行了艰苦的探索,创造出一批好作品,如广东风情的《旱天雷》《卖杂货》,体现人民当家作主的《翻身的日子》,经典古曲改编版《夕阳箫鼓》等。红色经典钢琴协奏曲《黄河》更是不仅让中国人听懂钢琴,还用钢琴向世界展现出中华民族不屈不挠的精神。

2.只有被大众接受才能获得生命力

目前,我国学习钢琴人数在国际上遥遥领先,培养出的一流钢琴演奏家也越来越多,但为何活跃在舞台上的仍是老一辈中国音乐家创作的钢琴作品,鲜有既受演奏家青睐、也被大众喜爱的新创中国钢琴曲出现?

音乐作品被创作出来后,只有在一次次公开演奏和被一批批大众审美接受中,才能获得真正的生命力。从目前出版的中国钢琴作品曲集来看,我国钢琴作品创作数量并不少,但其中的多数作品普及度却不高,有些仅在专业类钢琴比赛中有选手演奏,有些甚至几乎没有在舞台上被演奏过,从未进入人民大众的音乐审美活动之中。其中,一个重要原因就是听众对这些曲子的音响形态接受度不高,难以把握其音乐形象。

音乐形象的形成基于丰富的听觉感性体验,是外化为音响形态的情、思、意。准确地把握钢琴作品的音响形态和所表达的音乐形象,需要对作曲手法、音乐语汇、音乐风格有一定的感性积累。优秀的钢琴作品,通常在符合大众审美认知的基础上,适度进行一定的审美偏离,既令听众得到了审美享受,也令听众耳目一新,引领听众探索丰富多元的音乐世界。如钢琴曲《牧童短笛》《彩云追月》《浏阳河》等,都是既用熟悉的曲调引起大众听觉记忆的深度共鸣,同时又采用钢琴创作手法给听众带来新颖的体验。

听众只有不断充实自己的听觉感性经验,才能够自由展开情感想象,准确地把握作品音响形态,对作曲家的“偏离”心领神会,得到充分的审美感受。如果片面追求新潮技法和新异音响,一味解构音响感性结构原则的音乐样式,必然会脱离大众所习惯的听觉感性体验。这样的作品或许会因其前卫、先锋在业内受到关注,但往往会陷入孤芳自赏的尴尬境地。当然,这并不是说作曲家应摒弃创新、一味迎合大众的听觉习惯与记忆储备来创作,而是要在唤起大众记忆与情感共鸣的基础上,用新技法为大众的音乐记忆进行补充,逐步提升其接受能力,从而让乐曲在大众的审美活动中真正流传开来。

3.作曲技法须符合民族审美

钢琴艺术在中国的发展已逾百年,从简单模仿到用钢琴改编民族音乐,再到以民族风貌和传统文化为精神内核,用作曲技法来为民族审美追求服务,形成了独有的中国钢琴音乐文化,这正是我们应该坚持的创作方向。

在人才培养的价值引领中构建中国钢琴的创作和普及思路。西方钢琴教学体系发展较早,早已形成标准化流程,不同阶段的学习者都有相匹配的固定练习曲目,长期沿用此套教学方法难免会造成思维惯性。国内钢琴教育须对众多的中国钢琴曲目进行系统化整理,形成科学高效的中国曲目教学体系,以配合不同进度演奏者的实际需求。只有中国曲目更多地出现在钢琴课堂上,才能让学习者不忘“母语”,在艺术大道上坚定文化自信。

在钢琴演奏的培养体系中融入钢琴创作能力训练。特别是对于一流的钢琴演奏者来说,他们的演奏技法高超、舞台经验丰富,对于听众的审美反应有着充分的了解,既能够在创作中考虑到作曲技法的表现,又能把握好观众的审美接受程度,把作品写得出彩、有效果。以周广仁、殷承宗、王建中、储望华等为代表的新中国第一代钢琴艺术家都属于这样的复合型人才,他们以中国式的音乐审美特征,融合西方的大小调调式体系及和声、曲式等音乐创作理论,探索出钢琴音乐的中国化技法与民族风格。

完善作曲评价体系,注重“中国气质”,坚持民族化的发展方向,将中华民族的风貌气象、审美情趣和价值追求作为表现对象。作曲赛事不是“炫技场”,既应考察技术难度,也应注重曲目的情感流露,倡导技术与艺术表达的有机相融。当然,摒弃“标新立异”并不是否定“炫技”,钢琴艺术的持续发展离不开技法的进步,但“炫技”是手段,根本目的是要满足听众的听觉感受和心理需求。要实现塑造自我风格与接纳新技法齐头并进,采用多元的表现形式促进中国钢琴艺术的繁荣发展。

不断提升大众的审美鉴别能力及判断能力。在钢琴的普及中,除了重视“弹”的教学外,还应关注音乐文化方面的教育,做到赏学结合。特别是要让大众习得丰富多元的音乐之耳,扩大音乐听觉储备量。在听觉上具备了足够的“量”的积累之后,听众更加容易从自己的“听觉偏见”中解放出来,才有可能对音乐作品作出更准确的判断。当大众具备了敏锐的审美鉴别及判断能力,也会更好地督促和鼓励作曲家们创作出更多优质作品。

钢琴家、教育家周广仁曾告诫后辈,作为中国钢琴家就应该把中国作品弹奏好,这是不可推卸的责任。今天,百姓火热的幸福生活不断为中国钢琴作品的繁荣滋长注入养料,假以时日,彰显民族气质、坚守文化根基的中国钢琴学派必将在世界文化之林发出璀璨光芒。

传播优秀文化,凝聚民族精神。

(本报讯通信员陈松林、孙悦) 菊韵映古今,秋香满却月。武汉市第41届金秋菊展汉阳展区,将于11月1日在琴台绿化广场开展...

2024-11-05 17:47

11月1日,武汉市第41届金秋菊展暨武昌区第33届街头菊花展在武昌区首义广场璀璨启幕。此次菊展以山水武昌金秋齐舞为主题...

2024-11-01 16:44

( 本报讯编辑秦凤 ) 寒花开已尽,菊蕊独盈枝。一言道尽了菊花独特的风骨和魅力,美丽的菊花向阳开放,淡淡的清香四处飘...

2024-11-01 14:03

置身泛娱乐化的时代,消费者注意力愈发稀缺,每个品牌都在寻求与目标消费群体更高效的沟通。而自带娱乐化交互场景、有...

2024-11-01 12:10

10月26日,2024中国国际农业机械展览会在长沙盛大开幕。作为中国农业机械行业的年度盛会,本次展会吸引了来自国内外的众...

2024-10-28 10:10

...

2024-01-13 18:45

中国晨报讯(通讯员史健) 为纪念毛泽东主席诞辰130周年,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落...

2023-12-27 14:10

CCTV今日视界讯(中国晨报记者刘宏 孙风荣) 为进一步提升山西大同、内蒙古乌兰察布两地经济交流合作水平,12月6日,大同...

2023-12-09 08:06

CCTV今日视界讯(张选) 村庄道路干净整洁,产业发展欣欣向荣,干群关系和谐融洽今年以来,山西省大同市新荣区花园屯镇...

2023-11-30 22:49

CCTV今日视界讯(云州融媒记者刘茂喜) 近日,山西省大同市云州区第二中学顺利通过大同市教育局依法治校示范校创建活动...

2023-11-09 18:48