来源:中华网| 2025-06-26 15:04

文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和国家的重要战线。长期以来,广大文艺工作者致力于文艺创作、研究、以丰富的表现形式和独特的美学气韵描绘出新时代的精神图谱。江河万古之流,文章千秋之业。博大精深的中华传统文化积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是精神形成和发展的根脉所在。在新的历史起点上,文艺工作者肩负起引领时代风气的使命,不断创作出思想内涵和艺术价值兼备的高峰之作,用精湛的作品诠释民族文化精神、彰显民族文化魅力。在接下来的篇章中,我们将一同走进当代著名书法家李书光的艺术世界,领略他的书法风采,感受为时代而歌、为人民而作的热忱与担当,为新时代的文艺事业注入了源源不断的活力,描绘气势恢宏的时代华章。

李书光,男,海南省万宁市人。当代著名书法家、中国馆藏级艺术家,中华国礼艺术大师。中山大学汉语言文学专业毕业。2011年退休,退休前行政职务调研员,技术职称研究员。受聘担任中国艺术家润格网副主席,中国诗书画联盟网终身名誉主席,中华卫视《艺术风采》栏目会员、国礼文化网特邀顾问。海南省老子文化研究会第一届秘书长。

他知识广博,学入多门。

曾出版《一部精深的治国哲学论著一一道德经系统研究报告》、《关尹子文始经白话解析》等经典释著,系统地把老子的治国哲学思想用现代汉语阐释出来并以书法艺术形式广为宣传,造福人类社会,功德无量;

论文《学习实践科学发展观,努力提高党的执政能力》被决策者杂志社重大理论部评获特等奖,发表后被转载收入多家大型文献中;

论文《般若波罗蜜多心经解析 一一兼谈佛道儒思想的社会作用》,被多家出版机构收录于大型文献中。他是把佛学从念经堂引进哲学殿堂的第一人;

论文《对唐江山“转世”现象的思考》被世界学术成果研究院等单位评获特等奖,收录于大型文献《世界学术成果获奖宝典》中华卷中。他是从物质运动方面观察研究“转世”现象的第一人;

他是诗人,1995年出版诗集《天涯飞絮一一诗的游记》;

他是文学家,2002年在《东方女性》上发表纪实报告文学 “转世"奇人唐江山专访,2003年出版科幻纪实小说《隔世情缘》;

他还是著名书法家。

几年来他先后应邀与赵朴初丶沈鹏大师共同入编《中国国际艺术大家三人行》丶《世界艺术瑰宝》丶《国魂国艺》以及《中国馆藏级艺术家》丶《中华国礼艺术大师》丶《十全十美艺术家》《大师风范》等国礼艺术珍藏册。

还出版了《中国文艺名家李书光专刋》丶《世界艺术影响力人物李书光专刋》丶中国丝绸大红袍《李书光卷》等。

2020年8月,被中国文艺至尊奖组委会评获“首届中华人民共和国文学艺术界至尊荣誉奖” ,同时授予“中国十大至尊艺术名家”荣誉称号;

2020年9月,中国影响力评审委员会丶中国工艺美术出版社、国家艺美网联合举办“中国 . 国宝级影响力人物”评选活动,他与7位中国工程院院士丶3位书法家、一位文学家、9位画家等20人被评为国宝级影响力人物。

2021年7月,应中央电视总台星光影视基地《智慧中国》栏目组邀请参加二十一届世纪大采风活动,被授予“当代最具实力派书画家”荣誉称号。

2021年11月,被国礼文化网特聘为“国礼文化网特邀顾问”,被国宝级艺术大师评审委员会、国礼文化艺术调研委员会授予“国宝级艺术大师”荣誉称号。

2021年12月中国向联合国推荐作为联合国特约艺术大使。

2023年2月,被提名为福布斯(中国)艺术名人;6月被中国书法大会领导与专家特别推荐为《书写新时代的精气神》专门报道的书法家

2023年12月,国务院批准享受政府特殊津贴。

2024年2月,作为中华人民共和国成立75周年重点推荐艺术名家由中国书画艺术出版社出版发行《中国人民艺术家—李书光作品集》;

2024年3月,受聘担任世界非物质文化遗产研究院副院长。

2024年9月被中国当代艺术奖组委会授予“中国当代艺术奖”金奖荣誉称号。

2024年11月,获中国书法艺术创作金奖;

2024年12月,科学文化出版社出版《盛世华章》李书光特别报导专刊,全文收录《般若波罗蜜多心经解析——兼谈佛道儒思想的社会作用》、《学习实践科学发展观 努力提高党的执政能力》、《从天外有天看老子的宇宙哲学观》等重要论文;

2025年1月,有作品被收入《国家宝藏•书画精选集》

2025年1月,有作品被收入《中国书画名家海外珍藏》

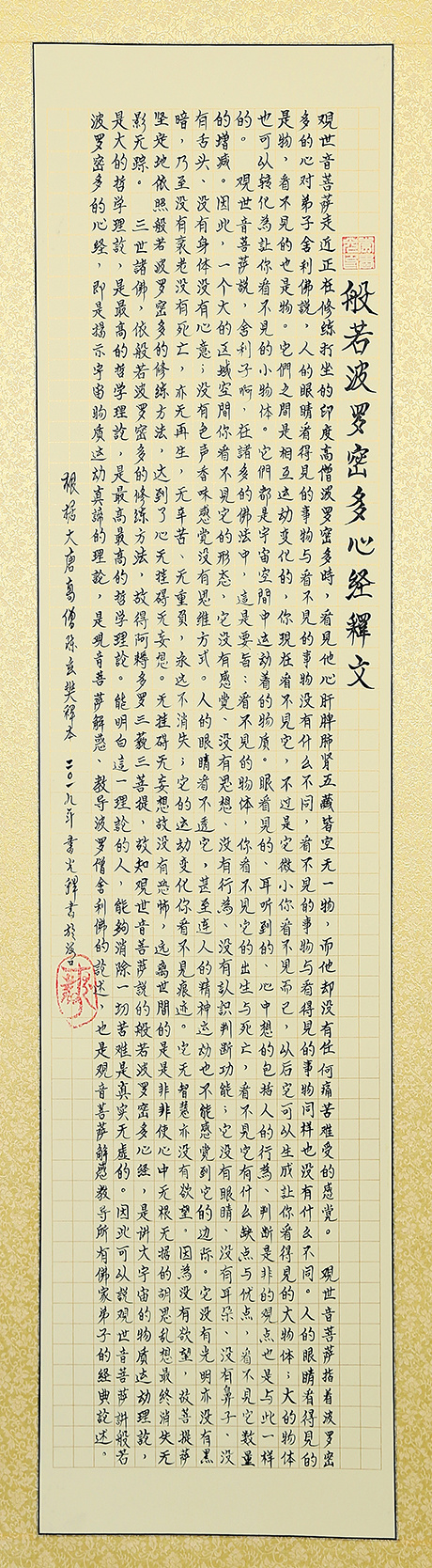

盘若波罗密多心经解析

—— 兼谈佛道儒思想的社会作用(节选)

李书光

原文:观自在菩萨 行深般若波罗蜜多时 照见五蕴皆空 度一切苦厄

舍利子 色不异空 空不异色 色即是空 空即是色 受想行识 亦复如是

舍利子 是诸法空相 不生不灭 不垢不净 不增不减 是故空中无色 无受想行识 无眼耳鼻舌身意 无色声香味触法 乃至无眼界 无意识界 无无明 亦无无明尽 乃至无老死 亦无老死尽 无苦集灭道 无智亦无得 以无所得故 菩提萨埵 依般若波罗蜜多故 心无挂碍 无挂碍故 无有恐怖 远离颠倒梦想 究竟涅槃

三世诸佛 依般若波罗蜜多故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知般若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上咒 是无等等咒 能除一切苦 真实不虚 故说般若波罗蜜多咒 即说咒曰 揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃

旁注:观自在菩萨(观世音菩萨) 行深(走近)般若(印度佛语中文释音,智慧很高之意,可理解为高僧)波罗蜜多(印度人名中文译音)时,照见(看见)五蕴(五藏,心肝脾肺肾)皆空(空无一物) 度(度过)一切苦(痛苦)厄(厄难、感觉)

舍利子(舍利佛,观音的弟子),色(人的眼睛看得见的事物)不异空(看不见的事物),空(看不见的事物)不异色(看得见的事物),色即是空空即是色,受(眼看见的、耳听到的)想(心中想的)行(人的行为)识(判断是非的观点)亦复如是(也与此一样)

舍利子(观音称舍利佛为舍利子)是诸法(这么多佛法),空相(看不见的物体)不生(出生)不灭(死亡)不垢(污垢、缺点)不净(干净、优点) 不增不减(数量增减)是故(因此)空中(一个大的区域空间)无色(看不见它的形态) 无受(感觉)想(思维方式) 行(行为) 识(认识、判断功能) 无(没有)眼耳鼻舌身(身体)意(心神)无色声香味触(感觉)法(思维方式) 无眼界(人的眼睛看不透,无边无际) 乃至(甚至)无意识界(人的精神运动也不能感觉到它的边际) 无无明 无(没有) 无明(光明) 亦无无明尽(黑暗)乃至无老(衰老)死(死亡)亦无老死尽(新生、再生) 无苦(辛苦) 集(重负) 灭(消失) 道(痕迹),无智(智慧)亦无得(欲望) 以无所得(因为没有欲望)故 菩提萨埵(坚定地) 依般若波罗蜜多(的修练方法)故 心无挂碍(妄想) 无挂碍故 无有恐怖 远离颠倒(是颠为非,非倒为是)梦想(无根无据的胡思乱想)究竟(最终、至此、达到)涅槃(消失)

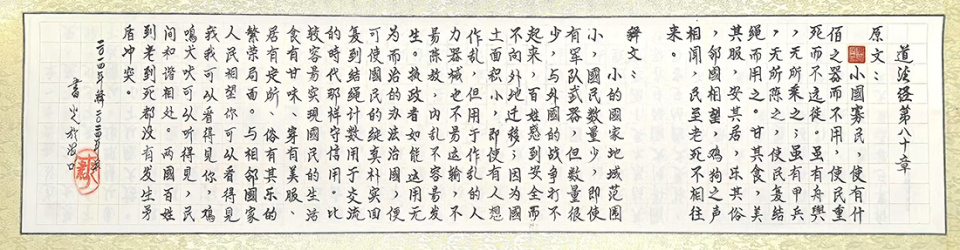

道德径80章原文与释文

道德径80章原文与释文

三世诸佛 依般若波罗蜜多(的修练方法)故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知般若波罗蜜多 是大神(神,动词,大神,大物质运动)咒(理论)是大明(明哲)咒 是无上(最高的)是无等等(最高最高的咒)咒 能(明白这一理论的人,能购)除(消除)一切苦(苦难)真实不虚,故说(因此可以说观音菩萨讲)般若波罗蜜多咒 即说(即是)咒曰 揭谛(揭示宇宙物质运动真谛的理论)揭谛(揭示、解秘)波罗(观音菩萨)揭谛 波罗僧(舍利子)揭谛菩提娑婆(所有佛弟子)诃 (经典论述)

释文:观世音菩萨走近正在修练打坐的印度高僧波罗蜜多时 ,看见他心肝脾肺肾五藏皆空无一物,而他却没有任何痛苦难受的感觉。

观世音菩萨指着波罗蜜多的心对弟子舍利佛说,人的眼睛看得见的事物与看不见的事物没有什么不同,看不见的事物与看得见的事物同样也没有什么不同,人的眼睛看得见的是物,看不见的物体也是物,它们之间是相互运动变化的,你现在看不见它,不过是它微小你看不见而已,以后它可以生成让你看得见的大物体,大的物体也可转化为让你看不见的小物体,它们都是宇宙空间中运动着的物质。眼看见的、耳听到的、心中想的包括人的行为、判断是非的观点也是与此一样的。

观世音菩萨说,舍利子啊,在诸多佛法中,这是要旨:看不见的物体,你看不见它的出生与死亡,看不见它有什么缺点与优点,看不见它数量的增减。因此,一个大的区域空间你看不见它的形态,它没有感觉、没有思想、没有行为、没有认识判断功能;它没有眼睛、没有耳朵、没有鼻子、没有舌头、没有身体没有心意;没有色声香味感觉没有思维方式 。人的眼睛看不透它,甚至连人的精神运动也不能感觉到它的边际。它没有光明亦没有黑暗,乃至没有衰老没有死亡,亦无再生,无苦,无重负,永远不消失;它的运动你看不见痕迹,它无智慧亦没有欲望。因为没有欲望,故菩萨坚定地依照般若波罗蜜多的修练方法,达到了心无挂碍无妄想。无挂碍无妄想故没有恐怖,远离世间的是是非非,使心中无根无据的胡思乱想最终消失无影无踪。

道德经60章原文与释文

道德经60章原文与释文

三世诸佛 依般若波罗蜜多的修练方法,故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知观世音菩萨说的般若波罗蜜多心经, 是讲大宇宙的物质运动理论,是大的哲学理论, 是最高的哲学理论,是最高最高的哲学理论。能明白这一理论的人,能夠消除一切苦难是真实不虚的。因此可以说观音菩萨讲般若波罗蜜多的心经,即是揭示宇宙物质运动真谛的理论,是观音菩萨解惑、教导波罗僧舍利佛的论述,也是观音菩萨解惑、教导所有佛家弟子的经典论述。

评析

我相信佛家弟子很多人都看过《西游记》这部小说或电影。它的历史依据是唐朝的高僧陈玄奘到印度取经的事实。此前佛教的小乘已传入中国,唐僧这次到印度取回的是大乘佛经。经文是用印度文记录的,中国人很少有人懂。当时陈玄奘是唯一精通印文的佛家弟子。为了让大乘佛学广为传播,他不分日夜进行翻译。《般若波罗蜜多心经》的原文是印文,可能我们这些人没有一个能读懂,甚至当代的高僧们也没有几个能读懂,没有几个能见过。上面的这篇称作原文的论述,准确来说是唐僧陈玄奘的译文。

读这篇译文,我们才知道《般若波罗蜜多心经》是大乘佛法的序言或者叫做前言。它是印度佛家弟子记录观世音菩萨对他的弟子舍利子解惑、教导的经典论述。

佛、道、儒思想是相通的,读这篇译文,使我必然地联想起中国传统文化的经典著作老子的《道德经》以及老子的弟子尹喜所著的关尹子《文始经》九篇与孔子的道德修养理论。

道德经61章原文与释文

道德经61章原文与释文

向各级领导干部推荐一篇文章

《学习实践科学发展观 努力提高党的执政能力》节选

我国春秋末期有一位大哲学家叫做老子,司马迁说他著有道德五千言,后人给它命名叫《道德经》。我认为这是他留给后代执政者的一篇精深的治国哲学论著。

国家是什么?是自然界物质运动的产物,用老子的话来说就是 “天道” 运动的产物。“天道” 运动是永恒的、无私的、它的特点是:“损盈余而补不足”,保持平衡;人是有生命运动的物质,为了维持生存,各个体、群体具有自私、欲望的倾向。人的行为特点是:“损不足而奉有余”,破坏平衡。人的行为特点与天道运动特点发生了严重矛盾。“道” 生万物,天道运动决定人的行为活动。国家是由于人类个体、群体之间自私欲望的作用,为争夺资源、财富而相互斗争吞并,形成的区域政治集团。国家形成后,争夺资源财富的手段愈来愈高明、毒辣,弱肉强食的现象愈演愈烈。这种矛盾如果长期得不到缓解,人类最终必将破坏 “天道” 运动的平衡,自毁于 “损盈余而补不足” 的天道运动之中。

如何才能消除人类弱肉强食,使人类社会和谐发展而不自毁于 “天道” 运动之中呢?老子以高度的智慧洞察了 “天道” 与 “人道” 的矛盾特征,提出使人的行为与天道运动特点相协调的理论解决这一矛盾,避免这种灾难。即所谓的 “天人合一” 理论。怎么样才能使人的行为与天道运动相协调,达到 “天人合一”?只有人类抛开自私和欲望,避免为所好为才能实现这个理想目标。抛开自私和欲望、避免为所好为后的人的行为,老子称之为 “德”。影响人的行为的核心是国家的执政者,于是老子站在哲学的高度,在《道德经》中运用丰富的学识,通篇广证博引阐述这一理论,向国家的执政者提出了抛开自私欲望,廉洁操守,遵循 “天道” 的运动特征,以 “无为” 而治的法则治理自己的国家,处理国家与国家之间的关系,使 “人德行为” 与 “天道运动” 协调一致,降低天灾,减少人祸,实现人类社会和谐发展。

各级政府、各部门主要领导干部,如能认真研读它,领会其中的治国哲理,对解放思想,从哲学的高度去认识科学发展观在治理国家过程中的重要作用,定会有所卑益;在实践上如能运用上述五项原则对照检查相关政策法规,清除扰民、损民、害民的政令,保留、制订出安民、富民、益民的政策措施,这样,在今后的施政活动中,便可做到有所为有所不为,使党的执政能力进一步提高,促进社会和谐发展。

般若波罗密多心经原文

般若波罗密多心经原文

从天外有天看老子的宇宙哲学观节选

这一章的意思是说:唯命是从,态度恭敬与漫不经心,态度怠慢相差多少?善行与恶行差别在哪里?多数人感到可怕,我不可不怕。大道广阔无边无际啊!众人熙熙嚷嚷,争着享受丰富的宴席,好像在春天温暖的阳光下登台表演。只有我心态平静、不走不动,如婴儿一样不作声,疲倦而无依无靠。众人皆有余钱剩米,而我自己好像是被他们遗弃了一样。我像一个大傻瓜,心中混混沌沌,世俗的人们认为他们很高明,感到很荣耀,只有我愚钝没出息。世俗的人们以为他们看得很清楚,什么都懂,只有我沉寂朦胧。众人都你说我好我说你好,互相吹捧,只有我被他们认为又呆又笨,并且非常看不起。我与他们不同,只珍惜探索大道这个物质运动区域的运动规律。

他探索研究的结果是怎么样的呢?他研究的结果发现宇宙是一个时间上无始无终,空间上是一个无边无际的物质运动区域。他认为,他免强给予命名为 “道” 的这个物质运动区域,是一个时间上无始无终,空间上无边无际的物质运动的最大的区域。这个区域我们可以用现代语言表述为第一宇宙空间。

般若波罗蜜多心经释文

般若波罗蜜多心经释文

第一宇宙空间是怎么生成的呢?

它是由很多分散的宇宙物质象混浊的水那样在自然运动过程中形成的。它循环反复地运行,永不停止。《道德经》第二十五章中,他对这个物质运动区域进行了描述:

有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰 “道”,强为之名曰 “大”。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

这一章的意思是说:有物质、物体自然生成于一个广大的区域中,天与大地都是从这里产生出来的。它寂静无声,有许多人们肉眼看不见的无形物质,没有什么力量能破坏它,改变它。它循环反复地运行,永不停止,可以称为天地的母亲。我不知道它叫什么名称,勉强给它一个字,把它称之为 “道”。勉强给它规定含义:“大”。它是一个最大的空间区域,大到人们不能用肉眼看透,不能看透就是遥远,遥远便是无边无际,无边无际便返回本源 “大”。故我提出道大、天大、地大,人的社会运动领域也大。在物质运动区域中有四大而人的社会运动领域居最后一位。因此,人的社会运动要服从大地的物质运动;大地的运动要服从天空即天体物质运动;天空的物质运动要顺从大道的物质运动。大道运动要顺从自然。

从这一章中我们可以看出,老子的宇宙哲学观是 “天外有天”。

这个物质运动区域的作用是怎么样的呢?他在第四章中说:道冲,而用之或不盈。渊兮,似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮,似或存。吾不知其谁之子,象帝之先。

这一章的意思是说,大道运动的作用不完不满,永不停止。它渊渊深深,好像是万物的祖宗,万物的领导者。它可以削弱你的锐气,化解你的纷乱,让刺眼的、炽热的阳光温和下来,让巨大的物体与细小的尘埃协调地共同运行于这个渊博博大的区域中。它隐隐约约,仿佛可以感觉到它的存在。我不知它是谁的孩子,它的产生比太阳还要早。

这一章是讲大道这个物质运动区域的作用的。它自身运动没有什么力量可以破坏它的平衡,它控制万物协调地运行于这个统一体中,太阳也是从这里产生的。这一章比较难理解的是 “象帝” 一词。帝就是太阳,象是太阳的光和热,易经说卦传第五章说:“帝出乎震”,就是说日从东方出来。象帝就是发光发热的太阳。

道德经第一章原文与释文

道德经第一章原文与释文

第二宇宙空间。老子认为,在大 “道” 这个最大的物质运动区域中,还有一个相对独立运行的第二宇宙空间,因为四大区域中 “天法道”,第二宇宙空间就是指 “天” 与 “天” 外之天。老子是站在大地(地球)上观察、探索宇宙运动的,春秋末期尚未有天文望远镜,只能用肉眼观察。他白天只看见广阔的天空中有太阳运行,日出日落。天,就是指具有相对独立运行规律的、人们肉眼看得见的太阳系。故他说第一宇宙空间 “吾不知其谁之子,象帝之先”。太阳是从这里产生的。

夜间他细心地观察天空,见有月亮和星星。此外,还看到银河以及许多更为蒙胧的星云,他说 “道之为物,唯恍唯惚 。惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。” 他认为这些蒙胧不清,恍恍惚惚,幽深冥远、真实存在的物体,是与 “天” 一样具有相对独立的物质运动区域,是天外之天。有很多个天外之天,现代天文学已证实,除太阳系之外,还有银河系等其他星系存在。可见,他是认为在大道这个物质运动区域中存在第二宇宙空间 “天” 与其它的 “天” 外之天的。

第三宇宙空间。域中有四大,地法天,地就是天以下的第三宇宙空间。应当指出的是,按照他研究的概念第三宇宙空间是生命物体运动的区域,准确来说第三宇宙空间应当是指第二宇宙空间中有生命活动的星球。到底除地球以外,有没有这种星球?他不说有,也不说没有。因为他是地球上的人,这个问题与他研究的主题无关。所以他只研究日出日落这个区域中的大地(地球)。

道德经第二十五章原文与释文

道德经第二十五章原文与释文

第三宇宙空间天地是怎么生成的呢?他在《道德经》第四十二章中说:

道生一,一生二,二生三,三生万物。……

这一句话仅十三个字,但最为费解。大多数人均从阴阳两气的角度进行解释,但令人感觉比较免强。任何思想观点的形成,都要借鉴前人的成果。老子所处的时代为春秋晚期,之前探究天地万物发生发展的哲学思想唯有《连山》、《归藏》与《周易》。《周易》是周代的易学,根据该书伏羲推演的先天八卦,卦序为乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八。老子探索、研究天人之道,很有可能借鉴这些典籍。从第四章中 “象帝之先” 这句话可以证明这一点,“帝出乎震” 出于《易经》说卦传,我认为用先天八卦来解释这十三个字,比较接近老子的本来思想。用先天八卦来解释这十三个字,有三种解释方法,其理都通:

(1)乾为一为纯阳卦 。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成

。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成 兑,兑为二,代表泽,即积水的地方。乾第二爻动生成

兑,兑为二,代表泽,即积水的地方。乾第二爻动生成 离,离为火,卦序为三。火生土,土即大地,大地形成。水、火、土作用,万物由此而生;

离,离为火,卦序为三。火生土,土即大地,大地形成。水、火、土作用,万物由此而生;

(2)乾一为纯阳卦 。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成

。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成 兑,兑为二,代表泽,即积水的地方,天第二次中间一爻动变阴爻,生成

兑,兑为二,代表泽,即积水的地方,天第二次中间一爻动变阴爻,生成 震,震为雷,雷电交加,火花闪燃,生成火;天第三次之初爻动变为纯阴 坤卦,坤为地,大地形成,水、火、土作用,万物由此而生;

震,震为雷,雷电交加,火花闪燃,生成火;天第三次之初爻动变为纯阴 坤卦,坤为地,大地形成,水、火、土作用,万物由此而生;

(3)乾一为纯阳卦 。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成

。乾代表天,天第一次的最上一爻动生成 兑,兑为二,代表泽,即积水的地方;乾第二爻动生成

兑,兑为二,代表泽,即积水的地方;乾第二爻动生成 离,离为火;天第三次之初爻动变为

离,离为火;天第三次之初爻动变为 巽,巽为风,风为气,火及气流作用,引发海底(海底)火山爆发,大地突出。大地形成,万物由此而生。

巽,巽为风,风为气,火及气流作用,引发海底(海底)火山爆发,大地突出。大地形成,万物由此而生。

天之三动,大地形成,万物由此而生。故老子说道生一,一生二,二生三,三生万物。……

第四宇宙空间。老子认为天大地大人亦大...,域中有四大,而人居其一焉。应当特别指出的是,这里的人字,不应理解为人的个体或群体,而应当理解为人的社会运动领域;居其一,也不是其中之一,而是指四大区域中最后一位,最小的一个区域,因为下文是 “人法地,…… 地法天……”。人是万物中最有智慧的生物,人类产生后,形成部落、国家以及不同的政治集团,它的社会运动区域分布也是很广的,几乎占据了地球的各个角落,故老子把它看作第四宇宙空间,人法地,人与人的社会运动,要顺从大地的运动!

道德经五十七章原文与释文

道德经五十七章原文与释文

传播优秀文化,凝聚民族精神。

(本报讯编辑秦凤)琴台绿化广场上的金秋菊展,犹如一场秋日的绚烂盛宴。菊展即将结束,所以要在浓烈秋景中定格秋意,将...

2024-11-30 14:55

( 本报讯编辑秦凤 ) 落叶、松果、枝条、菊花冬的礼物虽不及春的生机、夏的艳丽、秋的秀美,但自然的周而复始便是如此,...

2024-11-30 14:28

(本报讯通信员陈松林、孙悦) 菊韵映古今,秋香满却月。武汉市第41届金秋菊展汉阳展区,将于11月1日在琴台绿化广场开展...

2024-11-05 17:47

11月1日,武汉市第41届金秋菊展暨武昌区第33届街头菊花展在武昌区首义广场璀璨启幕。此次菊展以山水武昌金秋齐舞为主题...

2024-11-01 16:44

( 本报讯编辑秦凤 ) 寒花开已尽,菊蕊独盈枝。一言道尽了菊花独特的风骨和魅力,美丽的菊花向阳开放,淡淡的清香四处飘...

2024-11-01 14:03

...

2024-01-13 18:45

中国晨报讯(通讯员史健) 为纪念毛泽东主席诞辰130周年,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落...

2023-12-27 14:10

CCTV今日视界讯(中国晨报记者刘宏 孙风荣) 为进一步提升山西大同、内蒙古乌兰察布两地经济交流合作水平,12月6日,大同...

2023-12-09 08:06

CCTV今日视界讯(张选) 村庄道路干净整洁,产业发展欣欣向荣,干群关系和谐融洽今年以来,山西省大同市新荣区花园屯镇...

2023-11-30 22:49

CCTV今日视界讯(云州融媒记者刘茂喜) 近日,山西省大同市云州区第二中学顺利通过大同市教育局依法治校示范校创建活动...

2023-11-09 18:48